鲜为人知的《社会主义史》

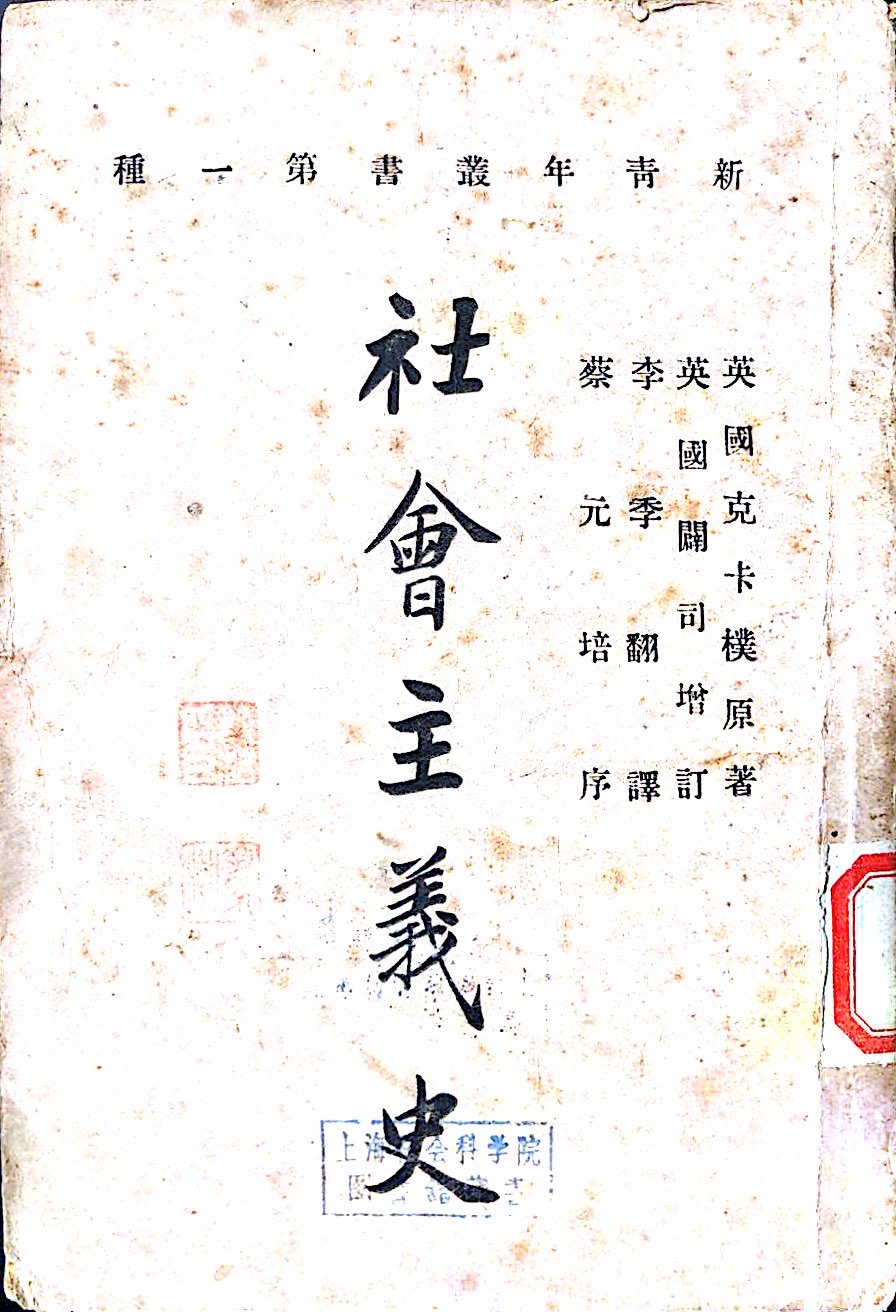

1936年,在保安的“中华人民苏维埃共和国主席”毛泽东对美国记者斯诺谈到他从一个“农民出身的知识分子转变为革命家”的人生经历时说,五四运动后,他曾经“热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍”。这其中有三本书“特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰”。这三本书分别是马克思、恩格斯的《共产党宣言》,考茨基的《阶级斗争》和克卡朴的《社会主义史》。对于这三本书,陈望道翻译的《共产党宣言》,我们耳熟能详,恽代英翻译的《阶级斗争》,特别是李季翻译的《社会主义史》,恐怕鲜为人知。

克卡朴其人其书

《社会主义史》(The History of Socialism)的作者是英国人托马斯·克卡朴(Tomas Kirkup)。1844年,克卡朴出生在苏格兰的奥坦布林(Northumbrian)的一个牧羊人家庭。他起初在一个乡村学校当教员,一面教书,一面读书。后来进入爱丁堡大学,在学校他就颇负盛名,旋即取得硕士学位,并且得到一笔游历津贴费,这使得他可以到柏林、图宾根、哥廷根、巴黎、日内瓦等地游历以广见闻并研究学问。他著有三部关于社会主义的书籍:《社会主义研究》《社会主义史》和《社会主义初步》。其中,《社会主义史》最初是1892年由布莱克(Black)书局发行,于1900年、1906年、1909年分别再版三次。1912年,克卡朴去世后,爱德华·辟司(Edward Pease)应出版社之邀对此书加以修订和补充,该书于1913年出版了第五版。

爱德华·辟司与英国社会主义运动关系密切。1884年由英国资产阶级知识分子组成的社会主义团体费边社(Fabian Society)开会的地点就在他所居住的地方。他长期担任费边社的秘书。他曾参与“全国劳动联合会”的组建,该会即是英国“工联总会”的前身。1899年,他当选为“工界代表委员会”筹备委员会会员,而“工界代表委员会”是“工党”的原名。正是由于他的亲身经历,他对费边社和工党的情形“知道的很多”。

基于这样的身份和经历,由他来修订克卡朴的《社会主义史》可以说是不二之人选。辟司将原书中克卡朴对社会主义运动的批评和解释加以删减。更为重要的是,他补充了1892年到1913年近20年来各国社会主义运动情形,使得该书的社会主义运动得以叙述到1913年,较原书内容增加大约八分之一。比如说对于“俄罗斯革命”与“无政府主义和工团主义”的早期历史上的事实,取自原书,而后来的事实则是他新加入的。“各国社会主义的进步”“近世国际工人协会”“英国派社会主义”则是他新加的。特别在曾亲身参与并对英国社会主义运动颇为熟悉的他看来,克氏虽然是一位“学问渊博的学者”,但是由于他没有亲身参与英国社会主义运动,对没有记载下来的文字之外的知识,就不是很了解,所以他对英国社会主义运动的记载比较“简略”,辟司对此一部分内容加以补充和丰富。

从中可见,爱德华·辟司对克卡朴的《社会主义史》做了相当大的修订。李季翻译的正是这本修订后的《社会主义史》。这本书介绍了各国社会主义运动发展过程中一些代表性的人物、思想和运动,包括初期的法国社会主义(圣西门、傅立叶)、1848年的法国社会主义(路易柏郎、蒲鲁东)、初期的英国社会主义、拉塞尔、拉伯尔塔斯、马克思、国际工人协会、德国社会民主党、俄罗斯革命、无政府主义和工团主义、各国社会主义的进步、近世国际工人协会、英国派社会主义、社会主义通论等内容。正如李季所说:“此书即出于两个名人之手;遂成第一部极完全,和极有价值的书;读者诸君,细玩一遍,对于各国蓬蓬勃勃的社会主义运动,当能‘瞭如指掌’。”

李季为什么翻译《社会主义史》

那么,李季为什么会翻译此书呢?这与五四运动相关。深受五四运动洗礼的李季觉得受教育“如果专为一身一家谋利益,未免太不值得,我于是决意要为民众的幸福而奋斗”。于是,他决定研究社会科学,在阅读和翻译了托尔斯泰的几本小册子后,他觉得托尔斯泰说的有道理,于是成为他的信徒。

五四运动以来,各种思想和学说竞相输入。“我国自‘五四’运动以来,新思潮震荡全国,真有‘一日千里’之势。近一年来新出版的报章杂志有好几百种,竞谈世界各文明国的新学说,而社会主义尤为谈论的焦点,并且很受社会上的欢迎。”在这样的思想文化氛围中,通过对社会主义史的阅读和了解,不久他就放弃了对托尔斯泰的信仰。他这样说:“不过旋因研究社会主义史,对于一般的社会思想家和社会运动家的学说得到一个比较,知道他这种主义、缺点甚多;同时自己从经验上也觉得一经相信他的说法,对于现状固然发生一种不满意的心理,但总只有消极的态度,而无积极的行动,这样殊不能满足我的进取的欲望,于是离开这个领域,而开始向着科学的社会主义的坦途前进。”

然而,要了解一个学说,首先要对它的来龙去脉有所了解。“我们要讨论一种学说,对于他必先具一种有统系的知识,才能够判断他的好歹,决定他是否可以实行。社会主义运动在欧、澳、美各州非常发达,而派别亦复甚多;我们对于这种运动要想具一种有统系的知识,须先从历史下手。”这就是他决心翻译《社会主义史》的原因所在。

可是,翻译这样的理论著作对初次从事翻译工作的李季来说开始非常困难。“有时对于一句话半天不能下笔,又没有人能够或愿意指教[辫子先生(按,指辜鸿铭)处我不敢拿去请教],专靠自己的深思苦索,真不容易。就是能够了解的句子,也不知道要怎样翻译才好,这样试试,那样改改,一篇成功,稿凡数易,可是两个星期之后,各种困难,逐渐消减,初稿已可应用,不必再易稿纸。”他也向当时北大的几位先生有所请教,他在该书的序言中称:“蒙蔡孑民先生代译好些德法文书报名,胡适之先生指示疑难之处,张申府先生改正各专名词的译音。”

就这样,从1920年2月到6月,他花了三个月左右的业余时间,将这部《社会主义史》翻译成22万字的中文,此书于1920年10月作为“新青年丛书”第1种出版。因其系易于了解的白话文,颇为读书界“称许”,初版印刷二千册,“未几即磬”。但“我旋看出是书的观点错误,议论浅薄,遂听其绝版,不再印行了”。

社会主义并不是一种固定的教义

在克卡朴的这本专论社会主义的书中,他的一些关于社会主义的观点,即使以今天的眼光来看,不能不说是真知灼见。

关于社会主义这一“人类自有历史以来所未曾有的大革命”,他归纳了四个特点。第一,社会主义的大变动“是以完全民主主义社会的组织去完成政治上的组织”。第二,“社会主义自然是和伦理学的无我主义或利他主义相符合的。”第三,“社会主义家以为只有在社会主义的制度之下,各种工业品和艺术才能够达到至善至美的境界。”第四,“社会主义家不承认在他们所筹划的社会组织之下,一个人就将他的幸福、自由,或者是个性牺牲了”,“只有在社会主义之下,一个人才有自由发展和充分发达个性的希望”。这其中所体现的民主、平等、发展和自由无不是我们今天所追求和努力要实现的目标。

值得注意是,对于社会主义模式,克卡朴持一种开放和包容的态度。也就是说,没有定于一尊的社会主义,基于不同的环境和条件,社会主义应当有着不同样式。他说:“还有一层是大家所当记在心里的,就是,社会主义并不是一种什么固定的教义,他是从一种极大的,而又没有十分形成的真理上所产生的一种运动,所以社会主义是活泼泼的,是能够随时变化的。”“从实际上说起来,社会主义是历史上一种最有弹性、最能变化的现象,他能够随他所出现的时代和各种情形而变迁,并且能够随相信他的人民之特质、意见和组织而变迁。”他对社会主义所持的是一种实事求是的而不是教条主义的观点,这和今天我们对社会主义的理解,特别是所进行的社会主义实践几乎完全一致。

当然,强调社会主义不同模式的“差异性”,并不是要否认它们的“同一性”,或者说质的规定性。克卡朴说,各种社会主义学说中有一个原则是共同具有的,“这种原则是属于经济的性质,这是非常明瞭的,非常精确的”。“社会主义主要的目的,就是将工人能得到生活上和教育上自然资料的原因除去”(注,指去除异化),脱离了这些原则,那就不是社会主义了。

在社会主义社会中,固然强调一种“无我主义或利他主义”的价值观,但克卡朴认为要铲除自利之心是“不可能的,也是逆理的”。他说:“我们要想社会主义能够发生和发达,须有一种很低的和很坚固的基础,这是万不可少的。社会主义最小限度的基础,是一种正大光明的自利之心(An enlightened self-interest)。社会主义的目的并不在铲除自利的原则(Self-regarding principle)——这桩事是不可能的,也是逆理的。社会主义只要规正这种自利的原则,把他放在社会指导和管辖之下。如果大多数人民特别在某一国,或在全世界,对于他们真正的需要和利益,有了一种温和的、合理的和光明正大的境界,那么,社会主义就将有一种实现的倾向。”“大公无私”的精神固然高尚可贵,但承认社会主义社会中人的合理的、有限度的自利性不光是合乎情理的,而且是必要的。今天我们看克卡朴的这些看法,不能不为他的客观实际的判断而折服。

助力早期共产党人的政治启蒙

1920年,李季翻译的《社会主义史》出版的时候,蔡元培亲自为该书作序。在序言中他说到这本“于社会主义的学说,叙述得颇详”的书在当时中国介绍社会主义运动的作品中居于首屈一指的地位。他说:“俄国多数派政府成立以后,介绍马克思学说的人多起来了,在日刊月刊中,常常看见这一类的题目。但是切切实实把欧洲社会主义发起以来,一切经过的情形,叙述出来的,还没有。我友李君懋猷取英国辟司所增订的克卡朴《社会主义史》用白话译出,可以算是最适用的书了。”

蔡元培说这本书可以让我们猛醒,“知要实行这种主义,必要有各种的研究。不是随便拈出几句话头,鼓吹鼓吹,就有希望的。”他还就该书中所涉及的诸如组织坚固和包罗宏富的比利时社会主义运动的方法,与政治疏离的法国工团主义,“使大多数人民的知识、道德、习惯和组织,都合于一种更高的社会经济的生活”的工人教育的方法等,都能给中国以启示和参考。

如果我们对当时理论翻译缺乏的情形有所了解的话,就能对李季翻译的意义和价值有一种客观的认识和评价。在社会主义思想、马克思主义的翻译和介绍还相当薄弱的1920年代,李季的翻译成为当时进步知识分子和早期中共党员接受和信仰马克思主义的启蒙读本。

如前所述,克卡朴的《社会主义史》就是毛泽东树立马克思主义信仰的三种译书之一。曾担任共产党武汉临时支部书记的包惠僧也曾说,当时他们所能接触到的少数的马列主义读物就有李季译的《社会主义史》。1922年,在北京大学“马克思学说研究会”图书室“亢慕义斋”中所藏的20多部早期马克思主义中文翻译书籍中,也有李季翻译的《社会主义史》。

从中我们可以看出当时马列主义书籍的缺乏,以及李季的翻译在早期共产党人的思想启蒙和理论学习中发挥了一定的作用。在今天的“四史”学习中,这本书或当成为“社会主义史”学习的一种难得的、适当的材料。

《社会科学报》总第1763期6版

如需转载,请注明出处!否则保留追究的权利