现代新儒学视野中的钟泰先生

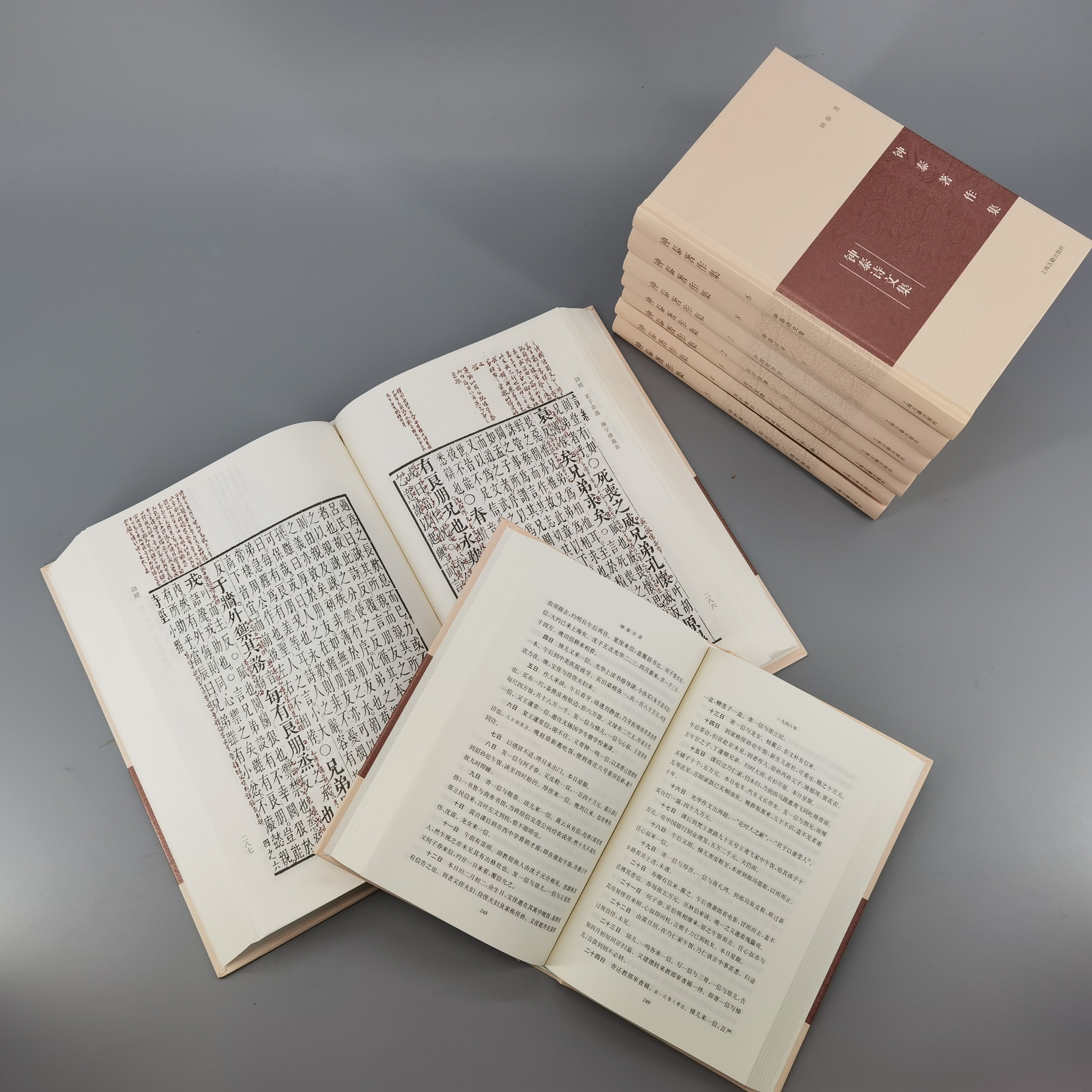

钟泰(钟山)先生我读书时已有所耳闻,研究生的时候还买过他的《荀注订补》,但在当时语境下只知道是一位旧学名宿,对其学术涉猎尚浅。后来慢慢知道其一生经历颇为传奇,早年毕业于以西学教育为特色的江南格致书院,之后留学日本,然后短期从政,最后成为著名学者,与其同辈学人鲁迅的经历颇为相似。晚清民国时代东西方世界正式融为一体,钟先生这一辈学者因此天然具有了世界眼光。但即便如此,传统的学术路数对这一辈学者而言依然是熟悉的。钟泰先生此前虽以《中国哲学史》与《庄子发微》知名于世,可即使《庄子发微》也流传不广,对其整体学术尤其难窥全豹。因其晚年行踪不大为世所知,甚至常被视为道家隐者一流。最近,上海古籍出版社《钟泰著作集》的出版,大体弥补了这一缺憾。尽管在将来对钟泰先生的研究仍然会见仁见智,但我认为钟先生作为新儒家第一代学人中的重镇,他的这一历史形象应该首先予以表出。

现代新儒家公认的第一代学者

现代新儒家公认的第一代学者,目前主要是马一浮、熊十力与梁漱溟。如果稍广一点的话也可以包括钱穆和蒙文通,以及上世纪四十年代时的冯友兰。当然从时间来看,最先产生较大影响的是梁漱溟先生。之所以要把钟先生也纳入这个群体,首先是因为他本身便是这个群体中的一员。特别是四十年代与马一浮、熊十力先生一起讲学于复性书院。由于晚年同处上海,他与熊先生交往更多。诸位先生彼此相知,保持了一生的友谊。

其次是从他的学术立场来看。现代新儒学在今天被许多人视为保守主义,单从学术倾向来看,现代新儒学其实是非常新锐的学问,至少相对于晚清以来接续清学的一些学术而言。甚至可以说,现代新儒学本身便是受过五四洗礼之后的产物。之所以如此说,其实与新儒学的问题意识有关。传统中国学术的基石大体建立在经学基础之上(这里的经学是一种知识体系意义上的概念)。经学发展在中国历史上有过三个阶段。西汉以前属于华夏传统抟成的阶段,其基本结构最终稳定为经史子集四部之学;东汉至晚明属于中印学术交汇阶段,最后形成了儒道佛三教;而晚明以降则是以三教为代表的中学与西学之间的对话。因此,如何面对并融摄西学,是自晚明以来“第三期经学”的一个基本使命。

在这一过程中,首先是在西学刺激下宋明理学德性思维的衰退与知性思维的复苏。晚明学者(如顾炎武、黄宗羲、王夫之、方以智等)尚希望在二者之间找到平衡,但清儒显然偏离了这一方向。传统的专门性知识开始复苏,却并没有达到近代自然科学那样的纯粹;在知识进路背后有所牵系的是对经典本身的微弱信念,对经典的理解却又只是回归汉儒或汉代以前的“原教旨”。而对普通人来说,这种信念除了道德的惯性,主要来自政治功令的约束,所以很快就在西洋的长技与制度优势的冲击下坍塌了。晚清以后,西学二次东渐,由此陷入到对科学主义的膜拜之中。人类的生命形态决定了人不可能永远停留在观察理性的状态,在与具体事物的联系之外,人类还有与天或者整个宇宙之间的关联。在西方,这个层次是主要通过超越性概念来理解的,现实中就表现为宗教或神学。而在中国文化则是通过广义的“天道”,在中古是佛道两教,之后则是宋明理学。尽管宋代以后的基本政治框架并未真正超越汉唐,但以三教合流为特色的理学,在数百年之内显然是维系族群公共认同的精神之源。

从这个角度来看,正是清代对佛老及理学的排斥,造成了晚清以降中国文化在精神上的真空,作为群体的中国人失去了晚清一些学者(如梁启超)所说的某种“公共信条”。这是整个二十世纪中国文化的核心困境之一。由于缺少建基于理性思维的公共信条,很容易陷入“眉毛胡子一把抓”的局面,最后只能流于孟子所谓“以力服人”,也就是鲁迅所云“城头变幻大王旗”。借用《周易》的观点,这种精神状态大概与“家人卦”相应。家人就是当社会失去一体性之后,以家的形态形成的各种小圈子。所谓任人唯亲、裙带关系、关系社会等现象,在经学理论上都可以用“家人”这个象来表达。汉儒还知道“门内之治恩掩义,门外之治义断恩”。晚清后很长一段时间缺少的正是这个真正具有公共性的公义或理性。公义及理性缺失的结果,是群体精神只能在权力崇拜或财富崇拜之间徘徊。

这些学者出现的意义

也正是因此,不妨回头一看钟先生这些学者出现的意义所在。

首先,二十世纪的新儒学群体不仅不反对西学,相反大多坚持理解西学,并主动吸纳西学中的合理成分,而且在精神上无不主张平视东西。这也就是钟先生在《中国哲学史·凡例》中所提出的“中西学术,各有统系,强为比附,转失本真”。能够达到这样的境界,前提是要对中西思维具有真正内在的理解。经过二十世纪这一百年,由于西式教育的普及,绝大多数人思维可能未必深刻,但对科学思维并不陌生,反而对传统的理解很容易形成“夹生饭”。时下一些研究,把宋明理学的成说加上一点西学稍作点缀,便自许会通中西,其实真正的学术岂能这样容易。相反,回视熊十力、钟泰这一辈学者,不仅能够鞭辟入里地深入传统,而且能取精用宏,表现出传统学术自身本有的创造性,对他们的作品我们应该心存敬意。

其次,这些学者的精神诉求总的来说超越了清代,要么回到宋代,至少也是回到晚明,也就是回到“第三期经学”问题意识的起点。譬如钟先生《庄子发微》最受学界关注的一点,所谓庄子通于儒门,尽管我们可以上溯韩愈以来的种种论述,但无法否认,对这一观点倡导最力、影响最大的便是晚明学者,无论是王船山还是方以智,在这一点上都是相通的。熊十力先生尽管在庄儒之间尚存轩轾,但晚年自号“漆园老人”,而且一生最推崇王船山,已经可以看到其立场所在。还有一点也很重要,无论是马、梁,还是熊、钟,几位先生都对传统理学的进学工夫极为注意。尽管未来的儒学不大可能重新回到宋明理学那种近乎宗教团体一样的修养方式,而主要属于个人事宜,但工夫实践依然是儒学与其他学术相区别的关键领域。《钟泰著作集》中的《理学纲领》一书,在某种意义上就是从工夫论角度对理学的重整,值得我们深入研究。

钟先生的具体学术涉及甚广,很难在一篇短文中面面俱到。譬如,义理之学是钟先生所有学术的基石,而其义理之学的一大特色便是易学、庄学与孟子学的相互贯通。在经学史上,孟、庄之学其实各有意义,庄子是从天道下贯,孟子则是从人道上达,二者殊途同归,构成先秦经学义理的一个圆圈。孟、庄的结合在现代学术史上意义极为深刻。此外,钟先生学术的另一个基本诉求是追求体用兼备,由他的《春秋通义》可以稍窥其外王之学。当然,从目前来看,此书归宿主要还在尝试通过宋代春秋学回归本源。而最近欣闻其另一部久已不知所踪的晚年著作《春秋正言断词三传参》也将出版,非常值得期待。

《社会科学报》总第1832期8版

如需转载,请注明出处!否则保留追究的权利